di Mauro Puppo

La cristallizzazione, assieme al colore, è una delle caratteristiche maggiormente visibile nel miele, questo condiziona, anche se in maniera sempre minore, molti consumatori ed il mercato del miele.

Tutti i mieli sono più o meno destinati a cristallizzare (eccetto acacia, castagno e melata, se in purezza). Una cristallizzazione dunque naturale che se non accompagnata da difetti del miele, quali separazione fra stato liquido e solido, che alcune volte si vede sugli scaffali dei supermercati, fermentazione o presenza di impurità, è la prova della sua genuinità, naturalezza e autenticità e dell’assenza di trattamenti volti a riportare il miele allo stato liquido.

Il processo di cristallizzazione

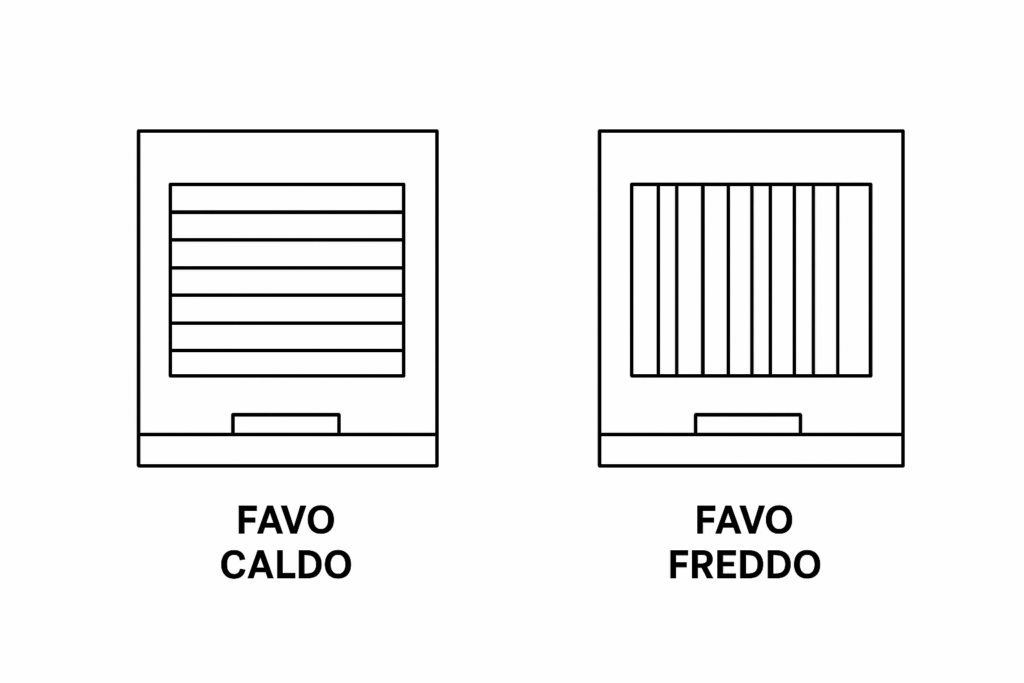

Quasi tutti i mieli sono liquidi al momento dell’estrazione, fatta eccezione per alcuni mieli, per esempio l’edera, che inizia a cristallizzare già sui favi e risulta di difficile estrazione, dunque liquido che poi, nella maggior parte dei casi, in un tempo variabile da poche settimane ad alcuni mesi, va incontro al processo naturale della cristallizzazione.

Un processo che non comporta variazioni nel prodotto se non nell’ aspetto, che si sviluppa in modo variabile a seconda della composizione, e quindi dell’origine botanica, della temperatura di conservazione e di altri fattori di tipo meccanico e fisico.

Una volta cristallizzato il miele si presenta con caratteristiche diverse a seconda di come si sono combinati tali fattori. Esistono per questo mieli con aspetto più o meno omogeneo, a cristalli grossolani o finissimi, a consistenza compatta o cremosa.

Queste diversità possono segnalare l’origine e la storia del prodotto, ma non possono, data la complessità del fenomeno, essere prese come riferimento assoluto per identificare la genuinità o meno del miele.

Perché il miele cristallizza?

Quali sono i fattori che innescano il processo di cristallizzazione?

Primo fra tutti il rapporto tra glucosio e fruttosio.

Regola fondamentale: maggiore il contenuto di glucosio, maggiore la tendenza a cristallizzare.

Come sappiamo il miele ricavato dal nettare dei fiori è costituito da circa un 18% di acqua in cui sono disciolti il 70% circa di zuccheri monosaccaridi (fruttosio e glucosio) in percentuali variabili.

Il miele è quindi una soluzione sovrassatura di zuccheri, ossia una soluzione in cui la concentrazione del soluto (zuccheri) supera quella che il solvente (acqua) può contenere alle condizioni di equilibrio e che come tale è instabile e tende con il tempo a raggiungere la stabilità liberando il soluto in eccesso sotto forma di cristalli. Essendo il glucosio meno solubile in acqua del fruttosio è quindi lo zucchero maggiormente interessato al processo di cristallizzazione.

Mentre il contenuto di glucosio influenza la tendenza a cristallizzare, il rapporto fra fruttosio e glucosio influenza la velocità di cristallizzazione.

Se il fruttosio predomina sul glucosio il miele tenderà a rallentare il processo di cristallizzazione restando a liquido più a lungo.

Mieli con elevate percentuali di fruttosio cristallizzano lentamente o non cristallizzano affatto come ad esempio accade per il miele di Robinia (Acacia) o di castagno. Al contrario, mieli nei quali la percentuale di glucosio è più alta, quali agrumi, tarassaco, girasole, erica e millefiori, avranno rapidi fenomeni di cristallizzazione.

Altro fattore influenzante è il contenuto di acqua, un miele in condizioni ottimali dovrebbe avere un umidità compresa tra 17-19%, umidità inferiori portano alla cristallizzazione in combinazione con temperature attorno ai 14° C, umidità superiori ad una possibile fermentazione.

Altro fattore importante è la temperatura: a 14 gradi la formazione dei cristalli è massima, sopra a 25 e sotto a 5 gradi è inibita.

Non è quindi da trascurare l’influenza fondamentale che la temperatura ha sulla cristallizzazione. La cristallizzazione può avvenire a temperature comprese fra i 5 ed i 25 °C con un massimo di velocità attorno ai 14 °C. Le basse temperature ostacolano la cristallizzazione perché aumentano la viscosità del miele, rendono più difficili i movimenti all’interno della massa e rallentano i processi chimici di accrescimento dei cristalli.

Dunque, uno stesso miele, conservato a temperature diverse può avere una cristallizzazione diversa.

Temperature troppo elevate invece rallentano il processo in quanto vengono distrutti i cristalli. Tale distruzione è completa alla temperatura di 78 °C, ma già ad una temperatura superiore ai 45° C perderà anche preziosi micronutrienti (maggiori perdite si avranno per temperature più alte e maggiori tempi di riscaldamento).

Altri fattori che favoriscono la cristallizzazione sono l’agitazione del miele e il contenuto di particelle solide in sospensione.

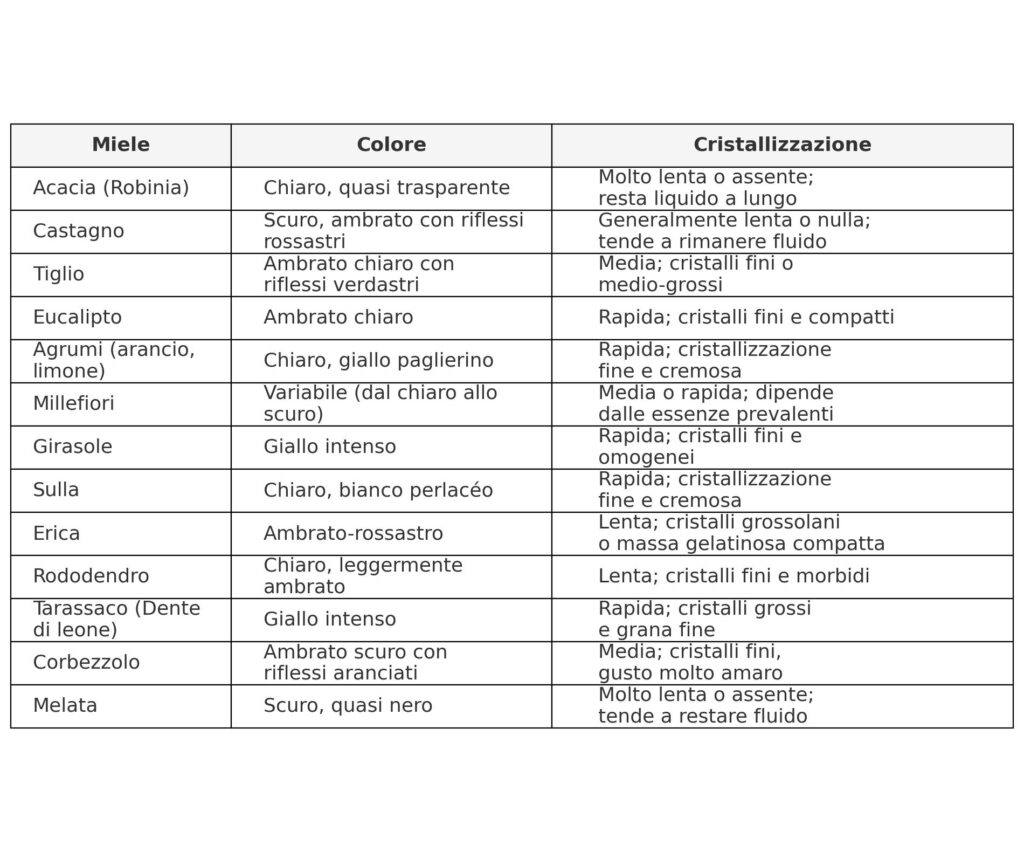

Nella tabella sottostante alcuni tipi di cristallizzazione dei comuni mieli:

Metodi per mantenere liquido il miele.

Come abbiamo detto la cristallizzazione non è un fenomeno negativo ma rappresenta una evoluzione naturale di quasi tutti i mieli.

Ma allora perché il miele che troviamo in commercio è quasi sempre liquido?

La risposta a questa domanda è molto semplice: perché siamo noi consumatori a chiederlo…

Di conseguenza alcuni produttori al solo scopo di “accontentare” il consumatore sostengono che il miele sia sempre liquido, un po’ come lo “accontentano” proponendo prodotti fuori stagione, quali la frutta e le verdure. Ricorrono quindi a processi industriali per mantenere il prodotto in tale stato.

Per mantenere il miele allo stato liquido si può agire in tre modi, che contrastano comunque con la filosofia del prodotto naturale.

Fusione a 40-50 gradi prima della vendita: di solito avviene direttamente nel miele confezionato, consente di mantenere il miele liquido più o meno a lungo a seconda della quantità di glucosio e di acqua del miele stesso.

Pastorizzazione: il miele viene portato a 78 gradi per 5-7 minuti, in questo modo si sciolgono anche le particelle più piccole di glucosio e il miele rimane liquido per lunghissimo tempo.

Filtrazione spinta: conferisce al miele una maggior limpidezza ed elimina le micro particelle che potrebbero innescare la formazione dei cristalli. Tale modalità viene abitualmente utilizzata negli Stati Uniti mentre in Europa era vietata fino all’uscita della direttiva 2001/110/CE. Ora è consentita anche se va chiaramente riportato in etichetta l’utilizzo di questa tecnologia. Tale processo permette anche di omogeneizzare il miele, i cristalli grossi, vengono rotti per azione meccanica e il miele diventa più cremoso.

Fusione e pastorizzazione non hanno alcuno scopo igienico-sanitario e danneggiano irreparabilmente il prodotto, distruggendone la carica enzimatica e vitaminica a discapito della naturalezza e della qualità del prodotto.

Miele liquido e miele cristallizzato.

Che differenze ci sono? Meglio il miele liquido o quello cristallizzato?

La scelta tra liquido e cristallizzato è una questione di preferenze personali; se però si vogliono privilegiare i prodotti più integri bisogna considerare che ogni riscaldamento subito è un danno per la qualità del prodotto.

Per la loro composizione come detto, solo i mieli di acacia, castagno e di miele di bosco o abete (melate) rimangono sempre liquidi, mentre con il passare del tempo, invece, tutti gli altri tipi di miele tendono a cristallizzare.

Consigli: cosa fare quando il miele si presenta cristallizzato?

Il primo consiglio che possiamo darvi è quello di consumarlo così ma se vogliamo per forza renderlo liquido è di “non cuocere il miele”.

Si può certamente riscaldarlo, anche a bagno maria, non superando i 35/40 gradi per alcuni minuti o più semplicemente tenendolo per qualche minuto fra le mani e rimescolandolo con un cucchiaio, o ponendolo per pochi minuti a contatto con una fonte di calore come un termosifone o vicino un camino.

In alternativa basta metterlo in freezer quando è ancora liquido, per bloccare la precipitazione dei cristalli.

Conclusioni:

Miele liquido o cristallizzato?

Possiamo solo dire che la cristallizzazione è un processo naturale che non comporta assolutamente variazioni organolettiche del prodotto ma solo di aspetto, che ne garantisce la qualità, la genuinità e l’assoluta naturalezza, come garanzia di un prodotto non pastorizzato, sano come in natura si forma.

Impariamo a consumarlo cosi com’è.

Pensiamo anche al lato positivo del miele cristallizzato: il miele non cola e potete usarlo con più facilità.

Se un miele è di qualità non c’è differenza tra un miele liquido o un miele cristallizzato se non nell’aspetto. Sono entrambi ottimi.

Per concludere speriamo che queste poche righe relative alla cristallizzazione del miele possano essere state di aiuto nella scelta del miele durante il prossimo acquisto.